安娜‧施奈德(Anna Schneider)前兩年剛從義大利國家研究委員會首席葡萄學家的職位退休,她在義大利葡萄品種學領域的深入研究廣為人知。更重要的是,與許多擁有研究學術背景的講者不同,她是一位極具魅力且幽默感十足的演講者。當一位講師能夠將深奧的知識轉化為淺顯易懂的內容,並且不乏幽默感,這樣的能力實在難能可貴。作為同樣身為講師的我,對她的表現給予200分。

上個月參加了義大利皮蒙特區(Piemonte)的媒體團,雖然品酒過程相當辛苦,但主辦單位精心規劃的三場講座讓我獲益良多,特別是其中由安娜所主講有關內比歐露(Nebbiolo)基因歷史的講座。

以下將簡要整理安娜‧施奈德的講座內容。

內比歐露(Nebbiolo)是義大利皮蒙區備享尊崇的黑葡萄品種,擁有悠久的歷史和複雜的基因背景。從歷史文獻中的早期記載,到現代基因研究揭示的血統,內比歐露始終吸引著葡萄酒愛好者與科學家的關注。

古老的葡萄品種

內比歐露最早的書面記錄可追溯至1266年,當時它被記載於杜林(Turin)附近的里沃利(Rivoli)小鎮酒窖中。這使得它成為世界上最古老的葡萄品種之一,與著名詩人但丁(Dante)同時代。

在13世紀的文獻中Petrus Crescentii 在他的Opus Ruralium Commodorum文章中便提到:

“There is a sort of black grape called Nubiolum, unpleasant to eat but beautifully suitable for wine, it requires rich soils with abundant manure, sprouts early and gives a top quality wine, long lasting and very strong. Grapes must not ferment on skin contact for more than two days. This sort of grape is highly reputed in the town of Asti and surroundings.”

「有一種叫Nubiolum的黑葡萄,不好吃,但很適合釀酒,它需要種植在肥沃的土壤中,此葡萄發芽早,能釀出品質上乘的葡萄酒,餘味持久而濃郁。葡萄與果皮接觸的發酵時間不得超過兩天。這種葡萄在阿斯蒂鎮及週邊地區都享有盛譽。」

這樣的描述與今日的內比歐露不謀而合,也足以證明內比歐露的歷史悠久。

在中世紀時期,許多其他葡萄品種也逐漸興起,但內比歐露因為能夠釀造出長期陳年的高品質葡萄酒而脫穎而出。到了14世紀初,它已經廣泛種植於義大利西北部,這表明其栽培歷史應該遠比文獻記載的還要悠久。

內比歐露的基因與血統

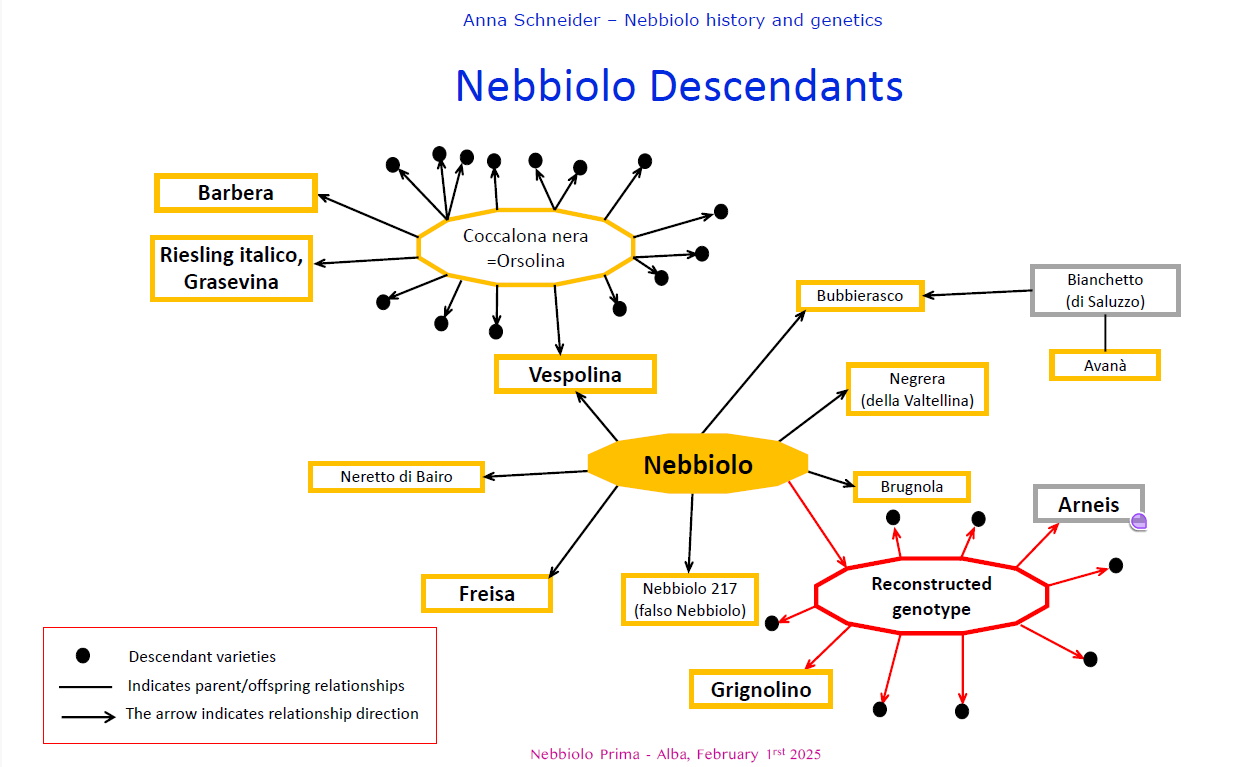

內比歐露最令人著迷的一點是其基因背景。安娜與其團隊透過對近千種葡萄的DNA分析,建立了一張複雜的親緣關係圖。內比歐露與許多重要品種存在基因聯繫。例如,它與弗雷薩(Freisa)、布比埃拉斯科(Bubbierasco)等品種有親緣關係,並且是兩種現已滅絕的葡萄品種的後代。這種深厚的基因聯繫證明了內比歐露在義大利葡萄種植史上的重要性。

內比歐露的突變與克隆變異

隨著時間的流逝,自然基因突變導致了內比歐露家族內的不同變異。這些突變通常發生在葡萄藤的芽點內,有時會導致葡萄的外觀或風味產生明顯變化。某些變異被保存下來,形成不同的克隆,例如某些內比歐露品種可能具有較小的果實、更高的糖分或更強或更弱的抗病性。

其中,粉紅內比歐露(Nebbiolo Rosé)如今已被認為是內比歐露的兄弟品種,而不是簡單的基因突變。此外,Lampia和Michet則是兩種重要的內比歐露副品種,它們在成熟度與結構方面略有不同。特別是Michet對葡萄扇葉病毒(grapevine fan leaf Virus)較不具抵抗力。

地理影響與發展

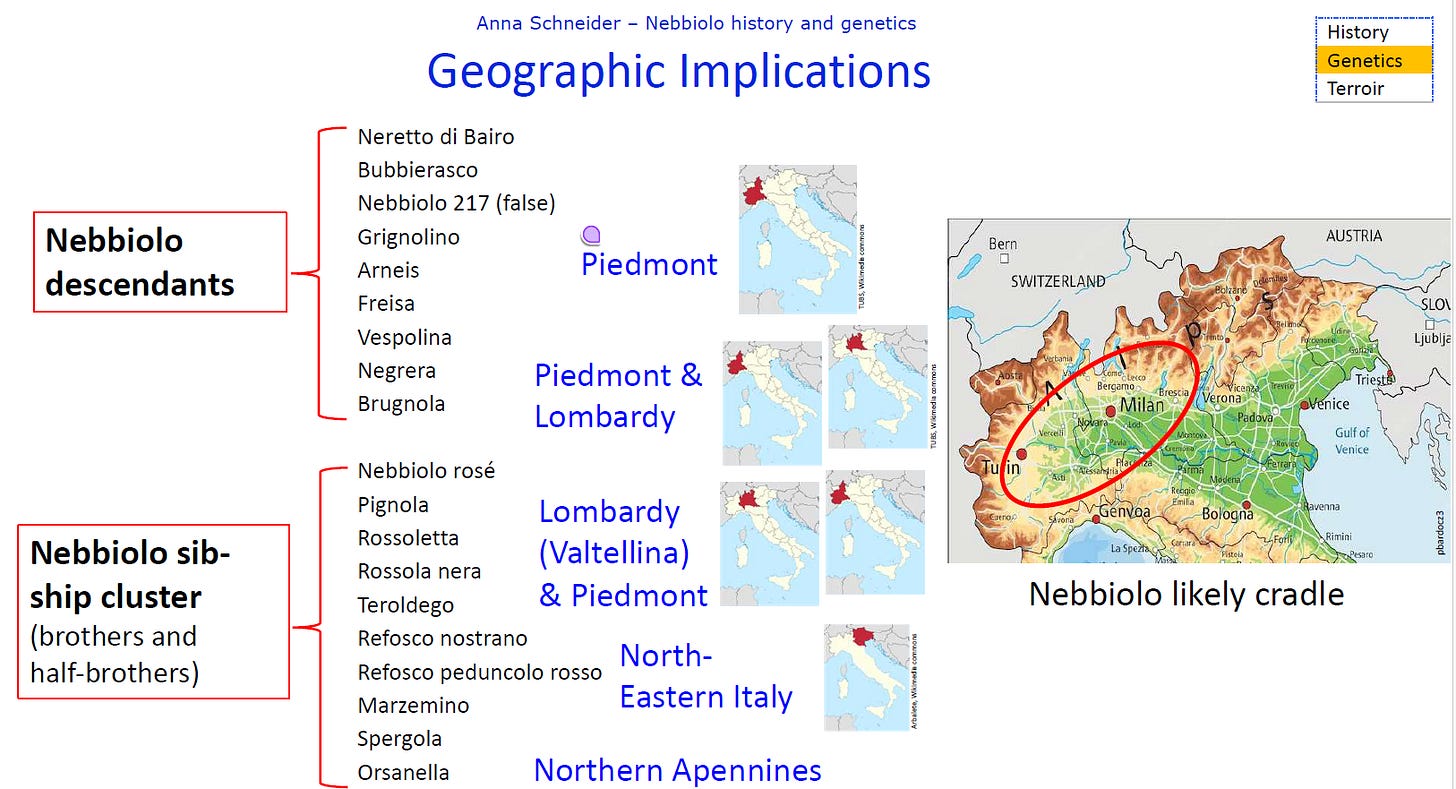

內比歐露的種植範圍受到地理、氣候與人為因素的影響。該品種在巴羅洛(Barolo)和巴巴瑞斯科(Barbaresco)這些霧氣瀰漫的丘陵地帶表現最佳,展現出其標誌性的高單寧、高酸度和複雜香氣。歷史記錄與基因研究表明,內比歐露最早的發源地可能是在阿爾卑斯山脈周圍的皮埃蒙特(Piedmont)、倫巴第(Lombardy)和瓦萊達奧斯塔(Valle d’Aosta)地區。

內比歐露在不同地區有不同的名稱,如皮埃蒙特北部稱為Spanna、在奧斯塔谷地稱為Picoltener,而在瓦爾泰利納(Valtellina)則稱為Chiavennasca。這些地區性的異名反映出內比歐露在不同環境下的多樣性表現。

內比歐露的未來

隨著基因研究的深入,研究人員對內比歐露的演變及其適應不同氣候條件的潛力有了更深入的了解。科學家與種植者正在探索如何在保持其基因多樣性的同時,提高其對病害與環境變化的抗性。